SINESTESIA: Antarkan Saya Pulang

“Habis bulan puasa,” atau “Tahun depan.” Itulah

kalimat yang selalu terlontar dari personel Efek Rumah Kaca. Entah sejak tahun

berapa. Omongannya bukan kosong, tetapi memang selalu ada yang keluar, entah

Pandai Besi, ERK Remix, kolaborasi dengan musisi lain, merchandise, konser PanBes. Biar, sampai lelah untuk menanyakannya

lagi karena terus merasa diakal-akali, celaan yang menghantui malah menjadi

hambar saking lamanya. Sebenarnya, ini bukan hanya perkara celaan yang jadi kartu

kunci, saya juga menanti betul-betul album ketiga Efek Rumah Kaca.

Penantian terjawab dengan album yang

dipirit-pirit. Satu single, satu single, konser di Bandung—yang tidak

bisa ditonton karena saya sedang ada di Belanda. Saya sudah mempersiapkan diri

untuk dua single yang siap diramu

Pandai Besi, tapi ternyata tidak bisa setertebak itu. Satu album penuh keluar.

Beberapa hari setelahnya, saya membeli melalui iTunes. Sekalinya transaksi

pakai kartu kredit, tagihan muncul 600-sekian ribu. Saya kira album Sinestesia ini seharga demikian, tapi

setelah ditilik lebih lanjut, transaksi saya dibajak dan berakibat penutupan

kartu kredit setelah membeli album digital Sinestesia.

Tanpa menyalahkan karena tidak ada hubungannya, saya mendengarkan Sinestesia sebagai musik latar belakang:

sambil mengetik, bekerja, browsing, bersih-bersih kamar, naik sepeda,

berbincang dengan teman-teman, main capsa. Sekian hari, saya mulai mengganti playlist. Tanpa memperhatikan liriknya.

Tanpa memperhatikan musiknya. Sinestesia

membosankan. Pernyataan serius.

Tapi, tapi, tapi, hari ini, saya berubah pikiran.

Pernyataan yang jauh lebih serius. Sinestesia bukan “musik sembari”. Dalam

perjalanan dari Maastricht ke Den Haag selama lebih dari 3 jam, saya

mendengarkan Sinestesia. Pengalaman

subjektif itu membuat saya merasa perlu mematahkan gengsi berlapis-lapis dengan

mudah. Subjektif menjadi begitu penting karena, toh, lagu bisa berarti berbeda

bagi setiap orang. Maksud dari pengarang lagu dipinggirkan tanpa dihilangkan.

Ini bukan menegaskan “pengarang sudah mati” yang rasanya sudah basi. Bagaimana

mungkin pengarang bisa mati setelah menciptakan? Kebebasan

menginterpretasikannya bukan mematikan pengarang. Iya, saya menyanggah omongan

saya sendiri pada masa lalu. Pengalaman subjektif begitu penting; personal is political.

Saya

Takut untuk Pulang

Untuk menceritakan pengalaman subjektif, saya

perlu memberikan gambaran konteks. Kurang lebih saya tinggal di Belanda selama

1,5 tahun. Dalam waktu kurang dari seminggu, saya akan kembali ke Jakarta.

Bukan untuk 3 hari, bukan untuk 1,5 bulan, tapi menetap di Jakarta yang

kemungkinan besar bertahun-tahun. Saya akan melewatkan banyak hal, termasuk

konser Sinestesia. Rasanya, lebih

banyak lagi yang sudah saya lewatkan. Saya ingin pulang, tidak meragukan itu

sama sekali. Tapi, keinginan bukan tanpa ketakutan. Ketakutan meninggalkan

kehidupan di Belanda—semacam kehidupan pelarian—memang ada, tapi ternyata

sedikit. Saya merasa lebih didominasi oleh perasaan ketakutan untuk kembali ke

Jakarta. Saya takut merasa kesepian. Lebih menyeramkan merasa kesepian di kota

yang dipenuhi orang-orang yang saya kenal. Juga, ketakutan untuk tidak bisa

memenuhi harapan orang-orang, semudah takut tidak bisa memberikan jawaban

menarik ketika ditanya: “Bagaimana Belanda?”, takut tidak bisa menyesuaikan

diri dengan lingkungan yang sudah punya kebiasaan dan obrolan baru, takut tidak

bisa menahan diri untuk mengeluh, tidak bisa berhenti bernostalgia dengan

memulai segalanya dengan “Waktu gue di Belanda,…”—yang selalu saya keluhkan

dari orang-orang yang pernah tinggal di luar negeri, takut bingung, takut

ketinggalan. Saya tahu ini bentuk insecure

saya. Saya juga sadar bahwa insecure

milik masing-masing dan saya tidak bisa meminta pertanggungjawaban orang lain

atas rasa insecure saya, juga tidak

mau menjemukan orang dengan cerita ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi.

Tapi, takut boleh saja, kan? Dan, kalau diingat-ingat, banyak hal dimulai

dengan ketakutan dan berakhir baik-baik saja, bahkan mengesankan.

Sinestesia:

Warna-warni yang Memusat

Bayangkan satu adegan dalam film ketika ada

seorang perempuan yang duduk di sebelah jendela di kereta. Melempar pandangan

ke luar, memerhatikan pepohonan yang seakan berlari juga hamparan rumput.

Sesekali ia menulis, sesekali ia menyeka air mata. Sayangnya, ini bukan adegan

film yang memaklumi segalanya. Saya melakukannya sambil malu-malu mengelap air

mata dengan syal.

Selama di perjalanan kembali ke Den Haag, saya

banyak berpikir tentang kepulangan saya ke Jakarta. Saya memilih Sinestesia untuk menjadi lagu pengantar.

Bukan lagi sebagai musik latar atau musik sembari, tapi benar-benar

mendengarkannya kali ini. Dan, sialan. Sinestesia

ini brengsek. Ini gambaran dari saya.

Sinestesia

ini begitu personal. Tragis.

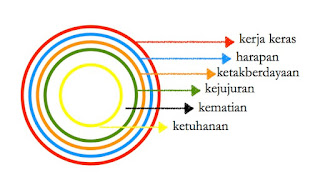

Kejujuran yang menyakitkan sekaligus menyadarkan. Sesuai dengan urutan lagu

dalam albumnya, ia mulai dari lapisan terluar yang berbicara tentang segala

yang di luar. Kemudian, ia bergerak menyerang diri sendiri, mengais

pertanyaan-pertanyaan dalam diri sendiri yang sudah ditimbun. Sinestesia menggalinya kembali. Hingga

ditutup oleh lapisan terdalam. Sesuai liriknya—tanpa melihat di laman mereka,

sesuatu yang bersemayam. Ini gambaran absurdnya, saya mencoba membuka lapisan

bawang terluar dan melanjutkannya ke lapisan-lapisan selanjutnya.

Merah.

Kerja Keras.

“Merah” mengantarkan saya untuk melakukan sesuatu

sepulangnya di Jakarta, melanjutkan apa yang belum selesai, melakukan apa yang

belum dimulai. Meyakinkan saya untuk tidak membiarkan segala kekarut-marutan,

pun bukan serta-merta membenahinya. Juga bukan serta-merta merasa berani, tapi

juga dipenuhi keraguan. “Sampai kapan kau

ikhlaskan dia dihancurkan.”

Terbersit juga dilema posisi yang kadang disebut

dengan kemunafikan. Padahal, kadang itu adalah kejujuran. Apakah menjadi jujur

kemudian bisa disebut sebagai munafik? Misalnya, “Politik terlalu iblis dan kita teramat manis.” Ada dilema

fleksibilitas identitas yang sebenarnya begitu wajar: memperjuangkan sesuatu

yang dianggap baik; sok-sok idealis tanpa menghasilkan apa-apa; sok-sok idealis

tapi lemah kalau harus adu argumen. Ketika ingin melakukan sesuatu yang dianggap

baik, tetapi disebut-sebut sebagai cita-cita utopis. Lagu ini mengukuhkan hati

bahwa ada tujuan yang ingin dicapai, pun dalam perjalanannya, tentu banyak

tantangan. Tapi, tidak ada yang sia-sia, bukan? Mungkin itu pertanyaan sebagai

pembenaran yang kerap saya ulang dalam menghadapi kepulangan.

Pada menit ke-07.25, saya merasa musiknya lebih

seperti bermain-main. Saya membayangkan jika lagu ini dibawakan di panggung,

penonton akan turut bernyanyi beramai-ramai mulai dari, “Moralis merasa yang paling baik….” Bagi saya, “Merah” bukanlah

penilaian berlebihan terhadap sesuatu yang ada di luar diri, bukan tentang

orang lain, tetapi mempertanyakan diri sendiri. Mempertanyakannya tanpa maksud

menyerang diri sendiri; pertanyaan yang seakan mengajak bermain. Apakah kita

moralis? Apakah kita sang martir? Apakah kita fatalis? Mungkin, memang benar, “mukzizat hanya ada di zaman nabi”, kita

perlu kerja keras. Lebih keras.

Biru. Harapan.

“Biru” menawarkan harapan bahwa banyak hal bisa

dilakukan. Keoptimisan yang ditawarkan seakan menjadi ajang cuci otak dengan

mengulang-ulang “pasar bisa diciptakan”.

Meyakinkan. Setelah pengulangan itu, dentuman bas menjaga semangat, juga diisi

oleh melodi gitar. Semakin meyakinkan. Bagian ini meningkatkan semangat yang

terwakilkan melalui tepuk tangan berirama. Musiknya festive. Ada echo yang

memperkuat ketika “Dari kegelisahan

dipadatkan dengan cinta” dan “Fantasi

yang menggila bercampur rasa kecewa”. Bagian lirik itu juga tetap

mengingatkan keadaan realistis. Tidak berhenti di situ, dilanjutkan dengan, “pelan-pelan hilangnya jadi percik cahaya.”

Setelah dibanting dengan keadaan realistis, “Biru” mencoba mengangkat lagi

emosi saya. Saya merasa sedang berbincang dengan orang tua yang sedang

memberikan nasihat, “Hidup itu tidak mudah, Nak, tapi tetap indah.”

Masuknya vokalis perempuan pada menit ke-08.15,

“Kegelapan masih membayang, menyelimuti, menolak pergi…”, diikuti dengan

dentuman drum dan masuklah terompet. Suasana festive meningkat. Bagian ini berakibat fatal pada saya, meyakinkan

bahwa akan banyak keadaan yang tidak ideal, tetapi kadang kita perlu menjalani

keadaan paling mending dari yang terburuk, sesuatu yang setidaknya masih bisa

dijalankan, sekaligus bahwa ada kesalahan yang akan dijalani dengan penuh kesadaran.

Sepulangnya nanti, mungkin saya kerap bilang, “Saya tahu ini tidak ideal, tapi

ini adalah cara yang setidaknya masih bisa dilakukan.”

Jingga.

Ketakberdayaan.

Lagu ini—atau potongannya—pernah dimainkan sewaktu

saya masih di Jakarta. Lupa tepatnya. Begitu mendengarkan lagu ini, saya

mengingat momen saya sewaktu menghadiri International People Tribunal di Den

Haag beberapa bulan lalu. Lirih. Kesaksian-kesaksian yang diungkapkan langsung

di hadapan jauh lebih menyelekit dibanding cerita-cerita serupa yang pernah

diceritakan kembali oleh orang lain, lebih parah daripada kisah di dalam

buku-buku tentang 1965. Cerita kepelikan semacam itulah yang tak akan pernah

bisa ditertawakan. Akhirnya, saya menemukan kepelikan yang tidak layak untuk

dirayakan. Pada saat yang sama, saya mengingat ketakberdayaan saya. Perih,

tanpa bisa melakukan apa-apa. Tertekan karena merasa tidak berdaya. Kenyerian

itu diperparah oleh penyebutan nama-nama orang yang hilang. Dan, dipertegas

dengan “Hilang”. Belum selesai

mengiris-ngiris, vokalis perempuan memperkuat kelirihan. Layaknya tangisan ibu.

“Jingga” juga mengingatkan saya akan pertanyaan

apakah—misalnya—Munir setiap hari bangun tidur dan ingin menjadi pejuang? Atau,

apakah ia—dan juga mereka—hanya ingin melakukan sesuatu yang benar? Atau baik?

Tapi, Pramoedya pernah bilang, “baik belum tentu benar”. Bukankah kegelisahan

itu memang akan terus membayangi kita?

Denting piano yang ‘ketinggalan’ itu semakin membuat

lagu ini brengsek—dentingan ini berbeda dengan versi sebelumnya yang pernah

saya dengar, rasanya. ‘Ketinggalan’ itu seakan meninggalkan jejak memori. Tidak

pernah tahu kapan selesai, banyak hal yang dikira sudah selesai, ternyata

belum. Dan, tidak tahu kapan pernah selesai. “Yang hilang berganti hingga tak terbilang.”

Hijau.

Kejujuran.

“Hijau” menegaskan ketakutan saya untuk pulang

layaknya tamparan berulang kali pada tataran wacana. Saya menangis

sejadi-jadinya ketika mendengarkan lagu ini, sesunggukan. Lirik dimulai sejak

detik pertama, tanpa basa-basi. Kejujuran perih langsung dihantamkan, “Apa yang kau tawarkan bukan pengetahuan?

Ucapan miskin pemikiran. Apa yang kau sodorkan hanyalah hasutan, ujaran penuh

kemunafikan.” Lagiu ini memperkuat ketakutan saya yang merasa tidak bisa

menjawab ekspektasi orang-orang kepada saya sepulangnya nanti. Saya merasa

belum apa-apa, bahkan saya merasa semakin tidak paham. Pengakuan terhadap diri

sendiri yang masih culun punya.

Tidak hanya membanting—atau bahkan mendorong dari

ujung tebing, “Hijau” juga mencoba menawarkan sesuatu. Bukan solusi, hanya

tawaran cara. “Dipilah, dipisah, agar

gampang diubah, biar mudah diolah.” Segala kekacauan pemikiran yang

dipenuhi dengan asumsi-asumsi yang hampir menjadi fakta sebaiknya dilerai satu

per satu untuk melihat kembali kesalahan kerangka berpikir. Tapi, untuk bisa

seperti itu, tentu perlu berpikir. Dan, saya seringnya malas untuk berpikir.

“Hijau” menawarkan tujuannya, semalas apapun, itu perlu dilakukan agar bisa

diubah. Mengakui kesalahan berpikir, pemaksaan nilai-nilai terhadap orang lain.

Putih. Kematian.

Kepergian saya ke Belanda diiringi dengan keadaan

kesehatan ayah yang sedang dalam keadaan tidak sehat selama beberapa tahun

terakhir. Ini adalah keadaan yang sempat membuat saya ragu sampai akhirnya ayah

menyatakan langsung untuk memberkati kepergian saya ke Belanda. Saya selalu

dipenuhi kekhawatiran jika ada pesan dari rumah, terus memastikan keadaan

baik-baik saja. Suatu waktu, ayah pernah sakit, sesak napas. Ternyata, ia tidak

minum obat selama dua hari. Padahal, ada belasan obat yang harus diminumnya

setiap hari. Saya teringat omongannya sewaktu saya di Jakarta. Ia mengeluhkan

hidupnya yang mahal. Ia harus mengeluarkan uang berjuta-juta setiap bulan untuk

menyambung hidupnya hanya dengan obat. Saya merasa sakitnya ketika itu

merupakan cara dia untuk berkompromi terhadap tubuhnya dan juga keadaan, dan

berujung tidak ada jalan tengah. Tidak mudah untuk mengakui ini: saya sering

membayangkan kematian ayah saya. Kacau, memang. Saya melakukannya untuk merasa bisa

mempersiapkan diri. Bahkan, saya selalu menyisihkan sebagian uang yang siap

dipakai untuk membeli tiket pulang sewaktu-waktu. Jadi, ketika “Putih”,

meledaklah tangis saya. Lebih-lebih dari “Hijau”. Apakah saya bisa semenerima “Putih”

dalam menghadapi kematian?

Petugas kereta menangkap saya sedang menangis. Ia

menghampiri saya dan meminta saya untuk pindah kereta karena kereta ini

ternyata tidak akan berjalan ke mana-mana lagi; meneteap di Eindhoven. Saya

orang terakhir yang masih di kereta. Saya melupakan keadaan sekitar, ternyata.

Saya melanjutkan mendengarkan “Putih” dalam

perjalanan kereta setelahnya menuju Den Haag. Pada menit ke-05.03, saya

merasakan lirihan ibu saya. “Selamat

datang di Samudra, ombak-ombak menerpa” mengantarkan saya untuk melihat

Tuhan. Saya berkali-kali menulis surat kepada Samudra, yang sebenarnya saya

asosiasikan dengan Tuhan. Bagian favorit saya, “Rekah, rekah, dan berkahlah”. Mungkin, maksudnya, bagian ini

diperuntukkan bagi anak-anak yang menjadi harapan. Bagi saya, bagian ini

diperuntukkan bagi orang-orang yang ditinggal kematian. “Putih” meyakinkan saya

untuk pulang. Karena ayah, adalah motivasi utama saya untuk pulang.

Kuning.

Ketuhanan.

Selama di Belanda, saya merasa lebih mengenal diri

saya sendiri. Tidak mudah mengakui banyak hal tentang diri saya. Misalnya saja,

kesadaran bahwa saya tidak sepenuhnya atheis. Saya masih percaya tentang energi

besar, mempersonalisasi Tuhan. Menjalani kehidupan bukan atas nama ketakutan

akan neraka atau pencapaian surga. Menjalani kehidupan dengan proses pencarian

akan kebenaran, termasuk kesalahan, juga di antaranya. Kadang, kebenaran

diketahui setelah kesalahan. Pun, saya sebenarnya menghindari gila-gilaan

oposisi binari.

“Kuning” menemani saya untuk berbicara dengan Samudra.

Dentingan piano yang aduhai nian. Bukan dengan alunan musik yang melirihkan,

tapi justru menciptakan suasana keramaian yang tenteram ketika “Bila matahari sepenggal batasnya…” Ini

adalah bagian gebukan drum favorit saya. Keikutsertaan vokal-vokal lain

memberikan suasana penuh suka-cita sekaligus temaram. Dan, semenit terakhir

mengingatkan saya akan keadaan rumah. Saya mau pulang.

Selamat konser, Efek Rumah Kaca.

Komentar

Posting Komentar