Tawar-menawar dengan Waktu

Satu pemandu pernah bercerita tentang Kala yang selalu ada di atas tiap pintu. Ia ada di sana karena bagian tubuhnya sudah habis dimakan... oleh dirinya sendiri. Dia terkenal sebagai orang yang rakus--atau mungkin hanya kesulitan menghapus kelaparannya. Setelah disajikan berbagai macam makanan, ia masih minta lagi dan lagi dan terus-menerus sampai kehabisan dan makan tubuhnya sendiri. Sayangnya, ia tidak bisa makan kepalanya sendiri. Itu kemudian menjadi pesan berantai antargenerasi. Setiap orang tidak bisa makan kepalanya sendiri, kepala temannya masih mungkin. Bukan hanya itu, ia diabadikan di atas pintu sebagai pengingat kapan harus berhenti. Ini perkara waktu. Cerita berkembang, manusia yang berjalan di bawah Sang Kala ditafsir ada di bawah kendala Kala atau waktu.

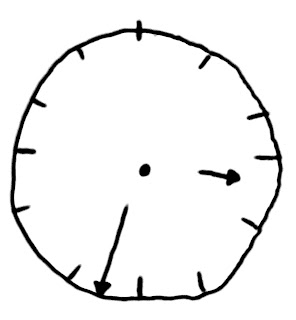

Waktu menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan. Besar juga perannya. Orang yang merasa punya waktu masih lama bisa punya banyak pilihan. Orang yang merasa waktunya sudah tinggal sedikit lagi malah kerap mengambil banyak keputusan berani. "Mumpung masih ada waktu," begitu alasan mereka. Lucu juga melihat persepsi orang terhadap waktu begitu beragam, padahal punya satuan jelas yang nyaris tak terbantahkan oleh ruang. Satu detik di Jakarta sama dengan satu detik di Den Haag. Di Jakarta bisa saja menunjukkan malam, pada waktu yang sama, di Den Haag masih kesorean. Itu pun tergantung musim.

Walaupun sudah punya satuan yang jelas. Kita sering menggunakan tolok ukur waktu yang berbeda-beda.

"Satu bungkus rokok ini habis, saya pulang. Bagaimana?" Begitu tawaran dia untuk menggantikan satuan jam yang sudah mulai lewat tengah malam. Kami tahu masih perlu ada penanda kapan harus berhenti. Tapi, kami belum mau. Kami masih ingin meracau ke sana dan ke mari. Jalan tengahnya, kami melakukan tawar-menawar dengan waktu. Alih-alih ada satuan pasti, habisnya rokok menjadi penanda kami untuk merelakan sisa waktu tanpa meracau bersama. Dua batang terakhir, tawar-menawar kami belum selesai. "Saya bakar lima menit lagi." Satu batang habis, saya mengambil satu batang terakhir. "Saya bakar nanti-nanti." Adzan subuh berkumandang, rokok terakhir dibakar. Kami masih meracau sambil mengenakan sepatu, sambil menghabiskan sisa air putih di gelas, sambil menunggu jemputan yang baru dipesan detik-detik terakhir.

"Kereta selanjutnya setengah jam lagi. Saya akan naik itu." Begitu penekanannya ketika kami sampai di stasiun. Berceritalah ia tentang kelakukan konyol adik-adiknya, termasuk kenakalan-kenakalan yang harus ia tutupi di depan orangtuanya. Ceritanya membantu saya mengingat kisah saya sendiri. Saya cerita tentang kakak saya yang terpaksa menjemput saya dan mengajak saya bertemu dengan teman-temannya karena itu adalah persyaratan mutlak dari ibu saya. Keretanya tiba. "Saya masih punya cerita tentang kakek saya yang dibuang ke Belanda oleh pemerintah." Saya melirik kereta, dia melirik jam tangan. "Mau tunggu kereta selanjutnya?" Saya mengangguk. Lebih dari dua kereta tujuannya berlalu begitu saja karena kami terlalu enggan untuk menyudahi. "Mumpung masih ada waktu."

"Waktu dan ruang dipersilakan" yang diucapkan dalam sambutan terasa menjadi begitu mewah.

Tawar-menawar waktu menjadi adegan sinematik yang berkesan dan digandrungi lumayan banyak orang.

Beranda rumah menjadi latar belakang cerita. Bandara menjadi tempat kejadian perkara. Rumah duka menjadi kala.

Komentar

Posting Komentar