EITS: Tahu Makna Cukup

Ini adalah

satu-satunya—sampai saat ini—band favorit

yang saya tonton konsernya dan saya tidak berharap ada encore. Cukup. Bahkan, saya memohon dalam hati—yang tiada gunanya

itu—jangan sampai ada encore. Mungkin

kebetulan, mungkin semesta berbicara, mungkin juga tidak ada hubungannya sama

sekali, malam itu, Jumat, 3 Maret 2017, tidak ada lagu tambahan setelah momen

dramatis penutup lagu dari Explosion in the Sky. Dada saya sudah tidak muat

lagi.

“The Only Moment When We

Were Alone” menjadi lagu penutup. Lagu yang satu ini memang bukan kepalang.

Judulnya sendiri sudah bicara banyak. Rangkaian melodi yang ditawarkan pun

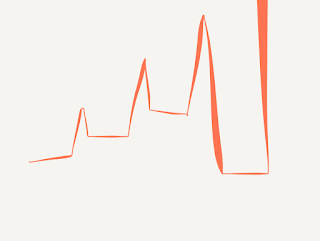

bertahap. Tahapannya terasa betul. Kurang lebih, bagi saya, grafiknya begini.

Penghujungnya, ketika

tempo sedang cepat-cepatnya, rasanya sedang klimaks-klimaksnya, mereka berhenti

seketika, bersamaan. Lampu di panggung semua padam. Gelap. Mereka tidak

terlihat sama sekali. Ada, tetapi tidak terlihat. Pertunjukan selesai. Mereka

tahu apa artinya kata cukup dan menjalaninya dengan baik. Sangat baik.

Grafik-serupa-beda-ujung

sebenarnya juga bisa menggambarkan lagu-lagu Explosions in the Sky yang

dimainkan malam itu. Bagi saya, kebanyakan lagu mereka memang begitu. Ini

terasa betul waktu di “First Breath After Coma”. Ketika sedang cepat dan naik,

cepat dan naik, sekali lagi—cepat dan naik, saya merasa diajak masuk dalam ke-chaos-an yang terasa benar dan betul. Chaos

yang bijak. Kekacauan yang memang dibiarkan. Pada saat genting-gentingnya, tiba-tiba

dentuman drum menghilang, dentingan gitar memainkan bar yang sama beberapa kali

dengan lambat. Jauh lebih lambat. Sabar. Saya serasa diajak untuk turut sabar.

Sabar yang menyenangkan, jauh lebih tepat: menenangkan.

Saya merasa tenang karena

dikelilingi oleh sound mereka. Ini dia salah

satu yang berbeda dari mendengarkan mereka melalui speaker atau headset.

Suaranya bukan hanya bersahut-sahutan di kuping kiri-kanan, tetapi ketika menontonya langsung, suaranya ada di sekeliling tubuh. Sound-nya terasa memutari saya, tetapi

hanya di bagian dada; tidak pinggang ke bawah. Itu membuat saya merasa

mengambang. Ditarik ke galaksi. Gelap, tetapi ada banyak cahaya bintang. Oh,

cahaya.

Dan, dan, dan, suasana

diperkuat dengan lighting yang

menegaskan bahasa musik Explosions in the Sky. Misalnya, ketika lagu-lagu

mereka di awal—contohnya adalah lagu “The Birth and Death of the Day”—sedang melambat,

mereka cenderung pakai lampu-lampu monocolor yang redup. Semakin lama, warna lampu mulai dipadu-padankan.

Namun, metodenya serupa. Lampu-lampu itu ditembakkan ke bagian belakang mereka

sehingga siluet mereka terlihat dengan asap-asap yang sengaja meramaikan

panggung. Smokey silhouette. Bahkan,

ketika “Colors in Space”, panggung begitu gelap pada saat-saat seperti ini.

Masuk ke bagian “chaos bijak”

tersebut, lampu lebih gelap. Kemudian, disambung dengan apa? Cahaya putih yang

menyilaukan; tepat ketika tempo langsung begitu lambat. Terang. Sabar yang

seakan membuahkan terang.

Pun, ketika membaca banyak

komentar para penonton konser Explosions in the Sky di satu negara ke negara

lain, pada satu tahun ke tahun lain, “smokey

silhouette” memang jadi kebiasaan mereka. Bisa jadi, ini adalah bentuk

konsistensi mereka dalam merepresentasikan bahasa musiknya; tanpa visual

apa pun di belakangnya. Kemudian, mereka bisa menganggap, “Ini sudah cukup”

yang kemudian menjadi ciri khas mereka. Atau, ini bisa jadi peluang monoton

yang sudah tertebak bagi fans garis keras yang hadir di konser mereka

berkali-kali. Tidak ada kebaruan yang ditawarkan. Apa pun alasan mereka, bagi

penonton first timer seperti saya,

saya rela melihat itu lagi.

Satu hal yang penting

untuk dicatat adalah semua ironi tersebut nyaris tidak diberi jeda sama sekali.

Dari satu lagu ke lagu lainnya, semua nyaris dijahit dengan distorsi. Entah apa

itu distorsi. Antarlagu dijahit tanpa diam. Tanpa kata. Tak ada satu kata

pun yang diucapkan mereka sejak set dimulai.

Saya tidak diberi waktu sedikit pun untuk sekadar menghela napas. Intense. Padahal, saya merasa perlu jeda sekejap

saja untuk melepaskan apa-apa yang masuk ke dada sejak set dimulai. Dada mulai

sesak. Mungkin, istirahat hanya diperuntukkan siapa-siapa yang lemah, seperti

saya. Explosions in the Sky seperti tidak mau kehilangan frekuensi yang sudah

terbangun sejak awal di antara mereka. Diperkuat terus tanpa ampun hingga 11

lagu sampai selesai, tanpa membiarkan jeda mengganggu frekuensi yang sudah

tersimpul.

Konser Explosions in the

Sky mematahkan asumsi saya. Selama ini, saya sering beranggapan bahwa lagu-lagu

mereka adalah lagu privat. Maksudnya, cocok untuk dinikmati sendiri atau

berdua-bertiga yang sedang minim pembicaraan. Bukan diam karena kaku, tetapi memang

memilih untuk diam. Explosions in the Sky cocok untuk situasi seperti itu.

Menikmati apa yang ada dalam kepala. Asumsi payah itu membuat saya lebih sering

menikmatinya ketika sendirian. Satu asumsi membawa asumsi lainnya—tak pernah

bisa sendirian si asumsi, saya punya cara sendiri untuk menikmati lagu mereka.

Bukan sekadar head banging, tetapi

menari semaunya. Sendirian. Di ruang tengah, di mobil, di kamar mandi. Namun,

asumsi itu memang patut dan layak dipatahkan.

Malam itu, orang-orang

sekitar saya menari. Bukan sekadar mengikuti irama sambil mengangguk-anggukkan

kepala, menepuk-nepuk paha dengan tangan, atau mengangkat ujung sepatu berulang

kali dengan posisi tubuh terlihat cool seperti

yang sering terlihat di gigs-gigs Jakarta.

Kami menari dalam artian menggerakan seluruh tubuh, bahkan pasangan yang ada di

beberapa baris depan saya, mereka berputar-putar. Saya baru sadar bahwa

lagu-lagu semacam Explosions in the Sky memang bisa dinikmati dengan cara yang

jauh lebih menyenangkan. Kalau sendirian saja menyenangkan, apalagi kalau bisa

melakukannya bersama-sama? Saya ingat betul pada “Disintegration Anxiety”, crowd di sekitar saya menari

semenari-menarinya. Memang, kalau diperhatikan, beberapa saf di sebelah kanan,

mereka masih penonton cool yang merasa

cukup dengan mengangguk-anggukkan kepala tadi. Tapi, tidak apa-apa. Setiap orang

punya cara menikmati musik yang berbeda. Untungnya, saya yang berdiri di tengah

baris ketiga dari depan bagian tiket reguler dikelilingi oleh orang-orang yang

bisa menikmati serupa dengan cara saya tanpa malu-malu.

Ketika lampu sedikit

terang, kami—para penonton yang tidak saling kenal—bahkan saling melempar

senyum. Kalau mengenal, ketika sedang meluap-luap dan sudah mulai tumpah ruah,

kami berpelukan. Saya memeluk beberapa kali. Juga dipeluk beberapa kali. Dan,

ini bukan hanya kami. Saya melihat dua orang yang berdiri di baris paling depan

berpelukan sambil berteriak. Saya rasa, kebanyakan dari kami punya kesamaan.

Tidak sanggup menahan kebahagiaan sendirian. Crowd semacam ini lah yang membentuk pengalaman menonton Explosions

in the Sky juga terasa beda.

Setelah panggung mendadak

gelap di penghujung, dengan lampu masih sedikit redup, Munaf menutup set leaderless band ini, seperti klaim

mereka—tapi band mana yang mengaku

punya leader? Saya kira,

Hrasky lah yang akan banyak bicara, seperti salah satu laporan konsernya di

negara asal mereka. Namun, saya harus mematahkan asumsi yang kurang berdasar. Munaf

bilang terima kasih dan senang bisa main di Singapura, juga crowd yang menyenangkan. Standar omongan

musisi yang lihai membuat senang penonton. Padahal, itu bisa jadi sudah template. Set juga dibuka—setelah

Unknown Mortal Orchestra bermain sebagai band

pembuka—oleh Munaf yang mengenakan kaus. Ya, malam itu, mereka semua pakai

kaus. Konon, di konser-konser lain, mereka juga biasa pakai kaus. Kadang,

mereka pakai kemeja polos atau kotak-kotak.

Kalau diingat-ingat, perkenalan saya dengan Explosions

in the Sky dimulai sekitar 2004 melalui lagu-lagu yang dibuat setelah tur mereka: “Day

1” sampai “Day 6”. Saya jatuh cinta karena ketukan drum-nya. Hrasky lah yang saya perhatikan sejak awal. “Day 6”

adalah favorit saya. Malam itu, mereka sama sekali tidak memainkan lagu-lagu

dari album itu. Saya tidak apa-apa sama sekali. Begitu saja sudah cukup. Kalau

sudah cukup, kenapa harus ditambah lagi? Saya belajar dari Explosions in the

Sky soal cukup yang kadang masih belum bisa dijalankan dengan baik. Yang penting,

belajar dulu. Padahal, di album itu, ada “Day 3” yang merupakan satu-satunya

lagu mereka yang ada orang berbicara—dari yang sudah pernah saya dengar. Apa

bisa disebut lirik? Saya kira tidak. Itu lebih terdengar mereka sedang bertukar

cerita tentang tur mereka dan memutuskan untuk memasukkannya dalam satu lagu

itu. Kata teman saya, di Kaskus, ada

satu orang yang menyalin percakapan mereka. Saya sendiri belum cek.

Explosion in the Sky

memang hanya bicara melalui judul dan instrumen musik. Tapi, cukup. Begitu

saja, dada saya terlalu penuh. Mungkin benar, saya tidak tahu bagaimana caranya

mengatasi kebahagiaan. Dan, malam itu, saya bahagia sekali.

Komentar

Posting Komentar