Benalu Publik

Apa

keberhasilan Anda selama seminggu terakhir?

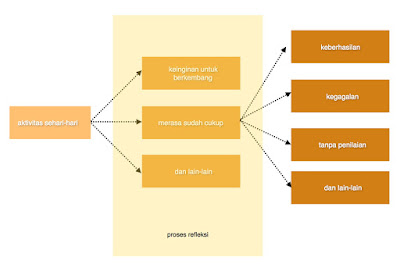

Pertanyaan tersebut sering saya tanyakan dalam pelatihan, lokakarya, atau bentuk forum lainnya. Sering kali, kita* mengalami kesulitan menjawab itu. Kita malah cenderung lebih mudah menjawab pertanyaan, “Apa masalah yang Anda hadapi selama dua hari ke belakang?”

Kita menganggap keberhasilan sebagai suatu hal yang begitu besar. Prestasi. Penuh perjuangan. Keseharian kita tidak dianggap sebagai bentuk keberhasilan-keberhasilan kecil yang mengajak kita menuju sesuatu yang lebih besar. Lagipula, apa pula yang membuat besar terasa lebih adekuat?

Kita menganggap keberhasilan memberikan pengaruh terhadap banyak orang. Kesibukan setiap hari dianggap miskin pengaruh. Apakah memberikan ASI setiap hari tidak memberikan pengaruh terhadap anaknya? Apakah berkata dan bertindak jujur setiap hari tidak memberikan pengaruh terhadap orang-orang yang kita temui?

Mengaku-aku

keberhasilan merupakan bentuk dari kepongahan. Dan, kita diajarkan di sekolah

dan di rumah untuk menjadi rendah hati. “Jangan sombong. Tetap rendah hati,“

begitu pesan ibu atau bapak.

Kita

begitu khawatir mengakui keberhasilan karena takut merasa puas dengan keadaan

sekarang dan tidak ada keinginan untuk mengembangkan diri lagi. Wong, begini

saja sudah cukup, lantas buat apa melakukan lebih?

Apakah

selalu demikian? Menurut saya tidak. Justru, semua anggapan itu begitu berisiko terhadap

mutu kehidupannya sebagai manusia.

Mengakui

keberhasilan bukan serta-merta menjadikan kita menjadi jemawa. Malah, mengakui

keberhasilan merupakan salah satu tanda bahwa kita melihat kembali apa-apa saja

yang telah dilakukan dalam hidupnya. Orientasinya bukan pada masalah, melainkan

keberhasilan-keberhasilan kecil. Bisa jadi, ia malah tertantang untuk melakukan

sesuatu yang lebih baik. Memang, memang, tidak semua orang begitu.

“Saya

tidak menggunakan sedotan plastik hari ini.”

“Saya

tidak membeli barang yang tidak saya perlukan, meskipun saya menginginkannya.”

“Saya

mengirim pesan kepada ibu saya untuk menanyakan kabarnya.”

“Saya

membaca beberapa artikel tentang isu yang saya tekuni.”

Keputusan-keputusan

tersebut tidak dinilai sebagai keberhasilan karena seakan hanya aktivitas

sehari-hari. Tidak ada perjuangan yang signifikan dibandingkan orang-orang yang

susah payah bertahan hidup. Apakah kita selalu menilai kehidupan kita dari

kacamata orang lain?

Menurut

saya, bukan keberhasilan yang menakutkan bagi kita, melainkan alasan di

belakangnya.

Ketiadaan

keinginan untuk berkembang.

Ini

bisa menjalar ke mana-mana.

Egocentric.

Alih-alih

rendah hati, kita menganggap tidak memberikan pengaruh apa-apa. Kita merasa

keputusan—yang dianggap—kecil tidak akan mengubah sistem yang sudah semrawut.

“Kalau saya membuang sampah kertas sembarangan, itu tidak akan berpengaruh

terhadap lingkungan. ‘Kan cuma satu orang.” Kita tidak merasa hidup sebagai

bagian dari publik. Padahal, bukankah cukup jelas bahwa perilaku satu orang

berpengaruh terhadap orang lain ataupun lingkungannya? Apakah kita harus mengubah

orang lain ketika melakukan sesuatu? Bukankah perubahan dimulai selalu dalam

diri kita sendiri? Ya, ya, ya, ini seperti kutipan-kutipan dalam Instagram.

Tidak profesional.

Karlina

Supelli pada 2013 bilang bahwa profesi merupakan bentuk janji publik.

“Seseorang disebut profesional bukan terutama dia pakar di bidangnya, melainkan

karena dengan kepakarannya, dia menjalankan tugas dan pada saat bersamaan dia

menjadikan keahliannya sebagai sumbangan hidup bersama.” (hlm. 91)

Saya

sadar, kita bisa merasa sudah melakukan sumbangan yang berdampak ketika ada

respons dari orang lain.

Apakah

Anda selalu memberi tahu orang lain yang omongannya Anda kutip? Apakah Anda

selalu mengirimkan surat kepada orang-orang yang ternyata memberikan inspirasi

atau setidaknya penggugah pikiran Anda?

Tanggapan

sering kali dilakukan diam-diam. Tanpa kita tahu.

Apakah

kita melakukan sesuatu untuk melulu dianggap oleh orang lain dan bukan karena

kita sendiri?

Saya

tidak menampik kebutuhan untuk pengakuan eksistensi di hadapan orang lain.

Hanya saja, itu tidak perlu menjadi selalu atau melulu.

Mandek.

Otak

kita berada dalam status pause. Berhenti.

Pikiran

kita tidak awas akan informasi yang kita terima untuk bisa digunakan sebagai

bahan bakar aktivitas. Motif kita untuk melakukan sesuatu hanya berdasarkan

target semata, impian karier. Kita terlalu takut untuk melakukan kesalahan

karena kita tahu akan dinilai. Dan, biasanya oleh perusahaan. Atau, sayangnya,

juga oleh organisasi—yang katanya beralaskan—kemanusiaan.

Otak

kita tidak ada dalam keadaan haus akan pengetahuan dan berpikir kritis.

Biasanya, kita bisa merasakan ini ketika memang dalam proses belajar. Ada

keinginan untuk mengembangkan diri. Coba tonton video

TedEx yang bicara soal ini.

Itu

semua bukan berasal dari pengakuan terhadap keberhasilan. Tapi, hal-hal yang

melandasinya. Bahkan ketika begitu rendah diri, ketiga hal itu justru bisa

mendasarinya pula.

Kita

ini merupakan bagian dari publik. Silakan tentukan sendiri publik yang mana.

Publik juga bukan satu entitas seragam.

Keputusan

hidup kita bisa saling berkelindan dengan kehidupan orang lain.

Contoh

dari luar Indonesia. Perempuan di Irlandia

bisa lebih mudah untuk mendapatkan akses aborsi aman karena advokasi yang

dilakukan orang-orang yang peduli. Keputusan mereka untuk meluangkan waktu dan

energi bisa berpengaruh terhadap kehidupan perempuan lain yang memang perlu

akses aborsi aman, misalnya.

Keputusan

orang untuk melakukan bom bunuh diri bisa berakibat pada kehidupan orang lain.

Mereka membatalkan

ibadah demi alasan keamanan. Bukan hanya di kota itu. Teman saya memutuskan

untuk tidak beranjak dari rumah karena rasa takut yang mencekam. Sangat masuk

akal.

Ketika

kita merasa tidak menjadi bagian dari publik yang bisa memberikan pengaruh,

mungkin perlu lihat daftar kemewahan yang kita kantungi. Mengeyam pendidikan

formal? Mempunyai uang yang cukup—mungkin sebagian lebih besar? Menjalani

pekerjaan yang akan diberi bayaran? Masih punya waktu luang yang cukup banyak?

Merasa tidak punya isu dengan kesehatan mental? Masih punya safety net

yang akan menampung kita ketika kesusahan?

Kemewahan

adalah bentuk kekuasaan atau kekuatan. Kita perlu sadar akan hal itu dan

membagi kekuasaan itu. Jika kita tidak membaginya, kita akan menjadi penguasa

yang tidak dermawan.

Kita

perlu memanfaatkan kekuasaan dengan melakukan sesuatu yang kita bisa sebagai

bentuk tanggung jawab sebagai publik dalam kehidupan sehari-hari. Foucault menunjukkan

hubungan antara kekuasaan-pengetahuan (teori dan praktik)-diri. Ketiganya

berkelindan. Pun tidak akan keluar dari kekuasaan dominan, tetapi dengan

mengetahui bagaimana kekuasaan bekerja dan menggunakannya untuk mengambil

keputusan, di situ lah letak kebebasan kita sebagai manusia. Foucault

mengatakan bahwa ini bukan perkara mencari kebenaran absolut, melainkan melerai

kekuasaan kebenaran dari bentuk yang hegemoni, sosial, ekonomi, dan kebudayaan

yang berlaku. Untuk melakukannya, kita bisa, setidaknya, berbuat sesuatu

sebagai bentuk sumbangan kepada publik.

Lerailah

kekuasaan dominan itu.

Kalau

pengetahuan Anda terkait dengan tulis-menulis, menulislah. Itu dibaca atau

tidak, urusan lain. Kalau belum ada yang membacanya, artinya Anda perlu

mengembangkan diri lagi. Pengetahuan dan keterampilan Anda. Tulis lagi. Tulis

lagi. Tulis lagi.

Saya

jadi teringat satu adegan dalam film The Young Karl Marx.

Seseorang mengatakan bahwa ia sudah membaca artikel yang disebutkan Marx. Di

situ, Marx dengan penuh kesatiran bilang, “Anda sudah baca? Kenapa tidak

menulisnya?” Nah!

Alasan

ketiadaan waktu hanyalah omong kosong. Kita harus memaksakan waktu.

Karlina

Supelli (hlm. 92) juga bilang, “ciri kematangan seseorang adalah ketika

dia sanggup melaksanakan suatu pekerjaan bukan karena dia suka, melainkan

karena dia berkomitmen.”

Komitmen

bukan hanya di atas kontrak kerja, apalagi surat nikah.

Apakah

kita perlu abai dengan omongan seperti ini?

“Saya

tidak perlu peduli karena saya tidak pernah merasakan itu. Hak asasi manusia

hanya untuk mereka yang membutuhkan. Apalagi feminisme.”

Itu

adalah tanda-tanda orang yang ngomong sedang melatih kekuasaan dan kekuatan

dengan cara yang berbeda dengan yang saya tuliskan di atas. Bersantai-santai

dengan kemewahan yang dimilikinya. Orang lain? Sekarep-nya.

Practicing

power.

Kekuasaan

bisa menjadikan Anda makhluk keji.

Berdarah

dingin.

Melakukan

kekerasan tanpa tangan yang penuh darah.

Tanpa

senjata.

Melainkan

diam-diam menjadi benalu yang mematikan tanaman tumpangannya.

Bacaan lebih lanjut:

Supelli, Karlina. (2013). “Kebudayaan dan

Kegagapan Kita” dalam Imajinasi Kebudayaan: Kompilasi Pidato Kebudayaan

Dewan Kesenian Jakarta 1998—2013. Penyunting: Mirwan Anda dan Martin

Suyajaya. Jakarta: Perhimpunan Koalisi Seni Indonesia.**

Foucault, Michel. (1980) Power/Knowledge:

Selected Interviews and Other Writings (1972—1977). Editor: Colin Gordon.

New York: Pantheon Books.

Tontonan lebih lanjut:

Eric Liu. “How to Understand Power” bisa

diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=c_Eutci7ack

*Saya menggunakan “kita” karena saya menjadi

bagian dari orang-orang yang saya kritik. Anda saya libatkan karena Anda mungkin juga

merasakannya; belum tentu.

** Saya juga menemukan Pidato

Kebudayaan Karlina Supelli ini yang diunggah oleh salah satu akun Facebook.

Saya belum berani untuk menyertakannya di sini karena belum meminta izinnya.

Artinya, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah kalau mau mencari tahu lebih

lanjut.

-->

Komentar

Posting Komentar